|

|

On a longtemps représenté cet homme comme une sous-espèce de l'Homo sapiens, se présentant comme un bipède imparfait, aux jambes fléchies et aux bras projetés vers l'avant, au crâne volumineux et allongé, au front fuyant avec d'énormes arcades sourcilières, taillant la pierre, vivant dans un climat froid et humide. On considère aujourd'hui qu'il s'agit d'une espèce différente, descendant comme Homo sapiens de l'Homo erectus, et on lui reconnait capacités intellectuelles et traditions culturelles. [3] À Hermalle-sous-Huy même, des fouilles ont révélé la présence de l'homme depuis le paléolithique moyen au lieu-dit Thier d'Olne où des haches, grattoirs et silex taillés ont été retrouvés. Protohistoire

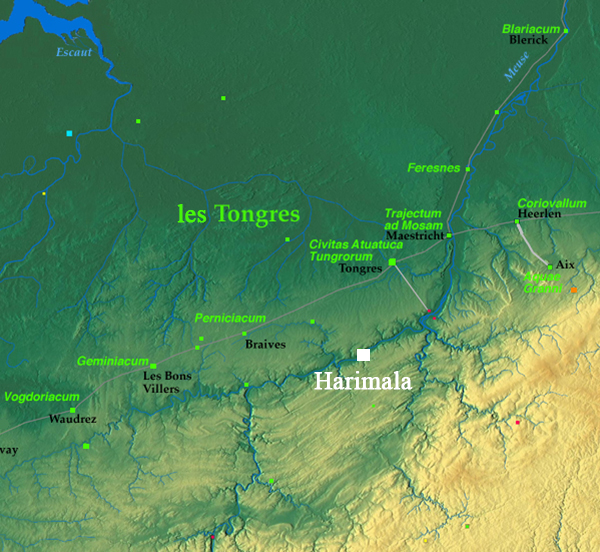

Entre 800 et 400 av. J-C. (premier Âge du Fer,

période de Hallstatt), la

« campagne de Gerée » était

occupée par des Celtes ; il en reste 150 structures

révélées par l'évaluation

archéologique systématique entamée en

2003 dans le parc d'activités industrielles par

l’asbl « Les Chercheurs de la Wallonie

», et poursuivie sur 2,5 ha, jusqu'au 16 août 2006,

par le Service de l’Archéologie (Direction de

Liège 1) et la Direction de

l’Archéologie du Ministère de la

Région wallonne… qui ont retrouvé en

outre un

millier de vestiges gallo-romains. [4] |

||||||||||||||||||

Millet |

Seigle |

Épeautre |

Amidonnier |

Orge |

Avoine |

Engrain |

L'examen carpologique [5] de restes de plantes carbonisées trouvées sur le site devrait peut-être permettre de déterminer sous quelle forme, galette ou bouillie, les habitants consommaient le millet.

On a également découvert à partir de 2007, sur le Thier d'Olne, colline triangulaire qui domine la Meuse à la jonction des communes de Hermalle et Ombret, aux versants abrupts mais terminée par un plateau assez horizontal de quelque 6 ha, les vestiges d'une importante enceinte datant probablement de La Tène finale (circa 260 à 50 av. J.-C.) et composée de deux remparts, l'un de 2 m de haut sur 12 m de large édifié en blocs de grès à contresens de la pente naturelle de la butte, l'autre placé en contrebas de 8,5 m de 1 m de haut sur 3,5 m de large. L'ensemble laisse penser qu'il s'agissait d'une fortification au tracé géométrique régulier. [Witvrouw-Gava-Déser]

Ce Thiers d'Olne de Hermalle-sous-Huy, qui jouxte le gué dit d'Ombret, contrôle le passage de la Meuse entre le Condroz occupé par les Condruzes et la Hesbaye, terre des Éburons dont le chef Ambiorix inflige à César la plus importante défaite de la Guerre des Gaules en 54 av. J.-C. Cela n'empêche pas l'envahisseur romain de s'imposer dans nos régions et d'y écrire l'histoire.

À l'époque, le fleuve, d'une centaine de mètres de large, présente une profondeur de 1,80 m et le chenal navigable sinue entre les iles et les bancs de gravier.

Les Romains y construisent vers 54 après J.-C. un pont de bois sur des pieux de chêne enfoncés obliquement dans le lit du fleuve et doublés de pieux en contreforts pour assurer un transit plus aisé des armées, véhicules et usagers de tous genres qui suivent la voie romaine Metz-Arlon-Tongres. Ce pont servira jusqu'à la fin du IVe siècle, voire peut-être jusqu'au milieu du Ve siècle. Les « ponts d'Ombret » suivants seront construits légèrement en aval de l'ancien pont romain.

Le Thier d'Olne, dont le vaste affleurement shisteux du flanc ouest a été dégagé lors de la création de la route nationale 90, a connu aussi une occupation gallo-romaine, mérovingienne et carolingienne (lire la page dédiée au Thier d'Olne).

Au cours de l'époque gallo-romaine (de 57 av. J.-C. à 486 ap. J.-C.), la déforestation s'intensifie et le tilleul se raréfie ; chênes et hêtres deviennent alors les plus abondants.

Époque

gallo-romaine

Aux Ier et IIe

siècles, les habitants ajoutent

l'industrie à l'agriculture.Durant les années 1970, Thomas Delarue, du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, avait trouvé deux fours de tuilier dans la campagne de Gerée. L'un d'eux possédait une chambre de chauffe carrée de ± 4,50 m. La sole était préservée par un système de voûte.

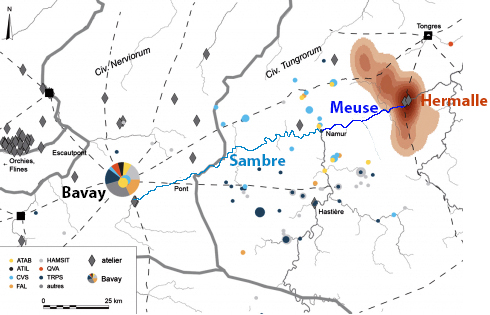

La production du tuilier, marquée QVA, s'est vendue de part et d'autre de la Meuse – approximativement de Saint-Trond à Durbuy – mais ses briques et tuiles, transportées par bateau sur la Meuse et la Sambre, ont aussi atteint Bavay où 32 d'entre elles ont été utilisées pour la 2e phase de construction du grand forum (l'un des plus grands dans les Gaules).

Zone de production des QVA d'après Xavier Deru et Christine Louvion,

Les techniques de construction du seond forum de Bavay (Nord) : utilisation, origine et datation des matériaux en terre cuite

© https://journals.openedition.org/gallia/4942

Il résulte des nouvelles fouilles entreprises en 2003-2006 que la tuilerie constituait une véritable industrie :

Au Moyen Âge... lire la suite

Notes

[1] Thiois = langue du peuple ; mot utilisé pour désigner l’ensemble des dialectes moyen-néerlandais parlés au Moyen Âge.

[2] En héraldique, « sable » est la couleur noire.

[2-2] « Néanderthal », « Neanderthal » ou très souvent « Neandertal » (depuis Henri Vallois, en 1952) car le « h » a disparu lors d'une réforme orthographique de l'allemand. Dans la nomenclature latine, on écrit toujours Homo neanderthalensis.

[3] Information sur l'Homme de Néanderthal.

[4] La Libre Belgique, quotidien belge, 21 septembre 2006.

[5] La carpologie étudie les graines et les fruits découverts en contexte archéologique.

Remerciements

Nos chaleureux remerciements vont à l'asbl Cercle

archéologique Hesbaye-Condroz et, surtout, à

Virginie Delvaux et Paul Renoir †, Georges Plumier

†, Emile Desmet, Jules Feron, Léon Verdin,

Cyrille Meunier † le 29/4/2007, François

Delchambre et

Robert Streel de Hermalle-sous-Huy, Patrick Hoyoux † d'Amay,

Jacques Berten de Liège et Marcel Fréson d'Engis

pour

les documents

qu'ils ont bien voulu nous offrir ou nous prêter, et pour les

souvenirs qu'ils nous ont confiés.Étant donné la disparition d'une grande partie des archives communales dans les années 1980, nous n'aurions pu, sans leur aide, reconstituer certains éléments de l'histoire récente du village.

Nous remercions également madame Cécile Medaets, du Centre de documentation ferroviaire de la SNCB, pour les recherches qu'elle a faites et qui nous ont servi de base pour les paragraphes sur la ligne 125 et les gares de Hermalle et Engis.

Il va de soi que nous sommes toujours à la recherche de documents anciens sur Hermalle.

Contact : info[arobase]hermalle-sous-huy.be

|

Ce site internet est

protégé par le droit

d'auteur. Ses textes,

rédigés par Nicole Hanot dans

l’orthographe commandée depuis 1990, ne

peuvent donc être copiés. Les images

peuvent l’être s'il est

explicitement indiqué qu'elles appartiennent au domaine

public, ou sont

sous licence de type free

documentation (avec lien vers l'oeuvre

concernée). |